私の家系の宗派は浄土真宗だそうです。小さい頃は関心はなかったけど、大人になってからいろいろな宗派があることを知りました。そこで、浄土真宗とはどのようなものか調べてみました。宗派が浄土真宗の方も、そうでない方もご覧ください。

浄土真宗はいつから始まったの?

浄土真宗は、鎌倉時代初期(13世紀)に親鸞(しんらん)によって始められました。親鸞は1173年に生まれ、法然の弟子として念仏の教えを受け継ぎ、1224年ごろに自らの教えをまとめた「教行信証」を著し、これが浄土真宗の立教開宗(宗派としての始まり)とされています

親鸞聖人の生涯

- 親鸞聖人(しんらんしょうにん)は1173年、京都の日野の里で生まれました。父は日野有範という朝廷の役人でした。

- 9歳で出家し、比叡山で約20年間、厳しい修行と学問に励みましたが、悟りへの道が見えず悩み続けました。

- 29歳のとき、比叡山を下り、六角堂で聖徳太子の夢告を受けて法然上人を訪ね、「念仏の教え」に出会います。「どんな人でも念仏を称えれば救われる」という教えに深く共感し、法然の弟子となりました。

- 法然のもとで約6年間学び、結婚もしましたが、念仏の教えが当時の仏教界や朝廷の反発を受け、35歳で越後(新潟)に流罪となります。

- 赦免後は関東地方に移り、約20年間、念仏の教えを広めました。この地で主著『教行信証』を書き始めたとされています。

- 60歳ごろ京都に戻り、晩年は多くの門弟や家族に囲まれながら、手紙や著作を通して念仏の教えを伝え続けました。

- 1262年、90歳で亡くなり、その遺骨は現在の京都・東本願寺の地に葬られました。

法然について

法然について

- 法然(ほうねん、1133-1212)は、平安時代末期から鎌倉時代初期に活躍した日本の僧侶で、浄土宗の開祖です。

- 幼い頃に父を失い、父の「恨みを晴らすより、人を恨まない生き方を」という遺言や、父が唱えた念仏の影響を強く受けました。

- 比叡山で仏教を学びましたが、厳しい修行や学問だけでは人々を救えないと悩み続けました。

- 43歳のとき、中国の善導大師の書物を読み、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えるだけで誰でも救われる「専修念仏」の教えに目覚めました。

- この教えは、身分や修行の有無に関係なく、すべての人に救いの道を開くもので、当時の民衆に大きく支持されました。

- しかし、既存の仏教勢力から強い反発を受け、晩年には流罪も経験しています。

- 晩年には『選択本願念仏集』を著し、念仏の教えをまとめました。

- 1212年、80歳で亡くなりましたが、その教えは今も多くの人々に受け継がれています。

法然の「念仏による平等な救い」の教えは、親鸞など後の仏教にも大きな影響を与えました。

浄土真宗のお経の文と意味

主なお経の種類と意味

- 浄土真宗で大切にされているお経は、主に「仏説無量寿経」「仏説観無量寿経」「仏説阿弥陀経」の三つで、これらを「浄土三部経」と呼びます。

- これらのお経は、阿弥陀如来(あみだにょらい)の救いと極楽浄土の世界、念仏(南無阿弥陀仏)を称えることの大切さを説いています

念仏「南無阿弥陀仏」の意味

- 「南無阿弥陀仏」は「阿弥陀如来を心から信じ、すべてをお任せします」という信仰の表現です

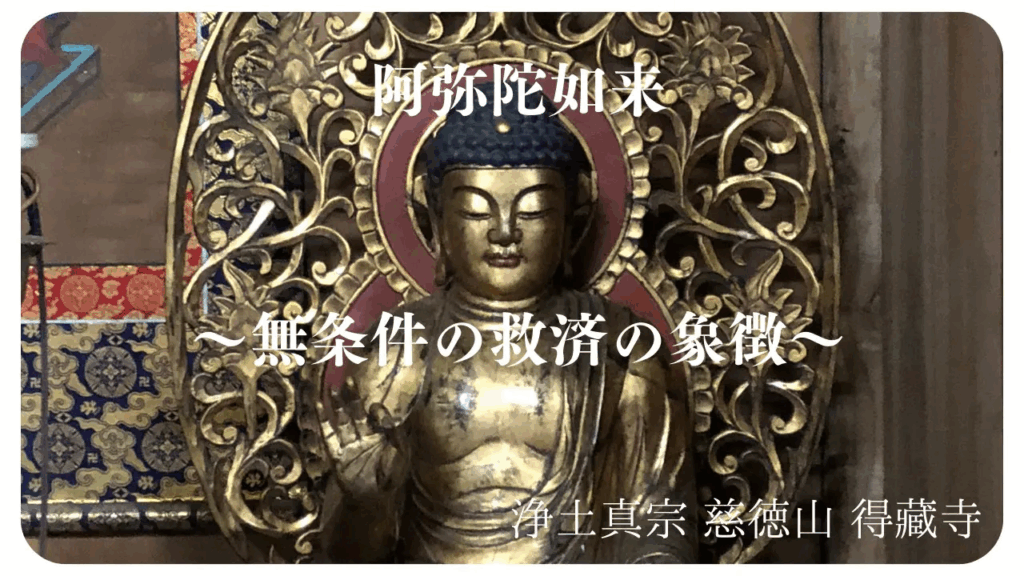

阿弥陀如来とは?

阿弥陀如来(あみだにょらい)は、仏教における「無限の光(光明無量)」と「無限の命(寿命無量)」を持つ仏で、すべての人を無条件で救う慈悲の象徴です。浄土真宗ではご本尊として最も大切にされており、阿弥陀如来の本願(すべての生きとし生けるものを救うという誓い)を信じ、念仏を称えることで極楽浄土に往生できると説かれています。

阿弥陀如来は、他の仏をも導く「本師本仏(ほんしほんぶつ)」とも呼ばれ、私たちの苦しみの根源である「無明の闇」を破る力を持つとされています。善悪を問わず、すべての存在に寄り添い、救いの手を差し伸べる仏さまとして信仰されています。

阿弥陀経の内容は?優しく解説

阿弥陀経の内容

- 阿弥陀経は、お釈迦さまが弟子たちに「極楽浄土(ごくらくじょうど)」という、とても幸せな世界について教えているお経です。

- 極楽浄土は、西の方にある阿弥陀如来(あみだにょらい)という仏さまがいる世界です。そこには苦しみがなく、みんなが楽しく幸せに暮らしています。

- 極楽浄土にはきれいな池や宝石でできた建物、きれいな鳥の声など、すばらしい景色がたくさんあります。

- 阿弥陀経は、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」とお念仏をとなえることで、誰でもこの極楽浄土に生まれ変わることができると教えています。

つまり、阿弥陀経は「お念仏をとなえれば、みんなが幸せになれる世界に行けるよ」と教えてくれるお経です。

念仏を唱えるだけでいいとは、簡単で滑稽だといえないか?

念仏を唱えるだけでいいという教えは、一見とても簡単で「本当にそれだけでいいの?」と疑問に思ったり、滑稽に感じる人もいます。しかし、浄土真宗では念仏はただの呪文や形式ではなく、「南無阿弥陀仏」と称えることで、阿弥陀如来の救いの心や慈しみを自分自身が聞き、受け止めることが大切だと説かれています。

念仏は「自分が努力して善いことをしたから救われる」という考えではなく、「どんな人でも平等に救いたい」という阿弥陀如来の願いに身をまかせることを意味しています。だからこそ、難しい修行や特別な知識がなくても、誰もが救われる道として大切にされているのです。

つまり、念仏は簡単なように見えて、その奥には「自分の力に頼らず、仏さまにすべてをゆだねる」という深い意味があり、決して滑稽なものではありません

なぜ自分の力でなく他力なの?それでいいの?

自分の力(自力)でなく他力にすべてをゆだねる理由は、私たちがどんなに努力しても煩悩や迷いを完全になくすことができず、自分だけの力で悟りや救いに到達するのはとても難しいからです。

他力とは、阿弥陀如来の「どんな人も必ず救う」という本願(誓い)と、その力を信じて身をゆだねることを意味します。自分の力にこだわって「本当に救われるのか」と疑う心(自力)を手放し、阿弥陀如来の慈悲を受け入れることで、ありのままの自分がすでに救われているという安心を得られると説かれています。

つまり、「他力でいいのか?」という問いに対して、浄土真宗では「それでこそ本当の救いに出会える」と教えています。

阿弥陀如来は架空の人物なのに、それを信じるの?

阿弥陀如来は、歴史上の実在人物ではなく、仏教の経典や信仰の中で生まれた仏さまです。実際、阿弥陀如来の信仰は1~2世紀ごろのインドで成立し、その後中国や日本に伝わりましたが、客観的な歴史的根拠や実在を示す証拠はありません。

それでも多くの人が阿弥陀如来を信じるのは、「阿弥陀如来」という存在が、苦しみや不安を抱える人々に「救い」や「安心」を与える象徴となってきたからです。信仰は、実在するかどうかよりも、その教えや存在が人々の心を支え、人生に意味や希望をもたらすことに価値を見出しています。

つまり、阿弥陀如来が架空の存在であっても、その教えが人々の生き方や心のよりどころとなるため、多くの人が信じてきたのです。

自力では無理と割り切っていいの?

「自力では無理」と割り切っていいのかという問いに対し、浄土真宗の教えでは「自力」にこだわる必要はない、むしろ自力を手放すことが大切だとされています。自力とは「自分の努力や考えだけで救われようとする心」や「阿弥陀如来の本願を疑う心」を指し、これを捨てて阿弥陀如来の本願(他力)にすべてをゆだねることが、本当の救いにつながると教えられています。

つまり、「自力では無理」と割り切り、阿弥陀如来の力に身をまかせることが、浄土真宗の信仰の核心です

では浄土真宗では修行はしないの?

浄土真宗では、滝行や座禅、断食など一般的にイメージされるような「修行」は行いません。その理由は、私たちが自分の力で煩悩を断ち悟りを開くことは極めて難しいと考えるからです。

浄土真宗で大切にされているのは、「南無阿弥陀仏」と念仏を称えることです。これも自分の努力で悟りを目指す修行ではなく、阿弥陀仏の本願のはたらきによって自然に生まれる行いとされています。つまり、阿弥陀仏が私たちの代わりに修行をしてくださったおかげで、私たちは信心一つで救われるという教えです。

まとめると、浄土真宗では「自分の力で悟りを開くための修行」はせず、念仏を称え、阿弥陀仏の救いに身をゆだねることが中心となっています。

実際、念仏を唱えるだけで悟りを開いた人はいるの?

浄土真宗では、「念仏を唱えるだけで悟りを開いた人」が現世で出現するというより、「南無阿弥陀仏」と念仏を称え、阿弥陀仏の救いを信じることで、極楽浄土に往生し、その浄土で仏の悟りを得ると説かれています。

つまり、念仏によってこの世でお釈迦様のような完全な悟りを開くのではなく、念仏を通して阿弥陀如来の本願に身をまかせ、死後に極楽浄土で悟りが完成すると考えられています。現世で「悟りを開いた」と明言できる人がいるわけではありませんが、「念仏を称えることで必ず悟りに至る道が開かれる」と信じられています

なぜそれほどまでに自力では悟れないと考えるのか?

浄土真宗で「自力では悟れない」と考えるのは、人間が持つ煩悩や弱さ、迷いが非常に深く、自分の力だけで修行をやり遂げ、悟りや浄土に到達するのはほとんど不可能に近いとされているからです。

自力の修行は、心や行いを完全に正し、煩悩を断ち切ることが求められますが、人生の限られた時間や自身の弱さを考えると、多くの人にとってその道は非常に厳しく、やり遂げられる保証がありません。また、親鸞聖人自身も「煩悩を抱えたままでは自力の行では悟りに至れない」と深く実感していました。

そのため、浄土真宗では「自分の力に頼らず、阿弥陀如来の本願(他力)にすべてをゆだねる」ことが、誰もが救われる唯一の道だと教えています。

逆に修行重視の宗教は?

日本の仏教宗派の中で修行を特に重視している宗派には以下のようなものがあります:

- 臨済宗:座禅などの修行を重視する禅宗の一つで、公案(こうあん)という禅問答を通じて悟りを得る修行法を取り入れています。経典に依存せず、人間の心を見つめる修行を行い、悟りの瞬間を重視します。

- 曹洞宗:座禅を修行の基本として、修行の威儀作法を重視します。特徴的なのは「悟りを求めない修行」という考え方で、悟りを目的とする修行は打算的であり、打算的な悟りを生むと考えられています。

- 天台宗:最澄が開いた宗派で、大乗仏教の教えを体系的にまとめ、それを実践するための「止観」という修行方法を重視しています。円、禅、密、戒を融合した教えを広めました。

- 日蓮宗:「南無妙法蓮華経」というお題目を唱えることが重要な修行であるとされています。法華経系の宗派では、この唱題が最も重視される修行法であり、唱題を行えば成仏できると考えられています。

これらの宗派は、浄土真宗などの「他力本願」の考え方とは対照的に、自らの修行によって悟りを得ることを重視しています。

まとめ:

浄土真宗は、鎌倉時代の僧・親鸞によって開かれた日本最大級の仏教宗派であり、「阿弥陀如来の本願を信じ、念仏を称えれば必ず救われる」という教えを根幹としています。

教えの特徴

- 他力本願の徹底

浄土真宗の最大の特徴は「他力本願」です。これは「自分の努力や修行ではなく、阿弥陀如来の力(本願)にすべてをゆだねて救われる」という考え方です。

親鸞は、長年の修行を経ても自らの煩悩を断ち切れないことを痛感し、「自力」ではなく「他力」による救いを説きました。 - 念仏の意義

念仏(南無阿弥陀仏)を称えることが中心ですが、これは自分の善行や修行の成果としてではなく、「阿弥陀如来がすべてを用意してくださった救いを、ただ受け入れる」という信心の表現です。 - 修行や戒律を重視しない

他の多くの仏教宗派と異なり、浄土真宗では厳しい修行や戒律を重視しません。誰もが等しく、ありのままの自分で救いにあずかることができるとされています。 - 極楽浄土への往生

阿弥陀如来の本願を信じ、念仏を称える者は、死後必ず極楽浄土に生まれ変わり、仏となると説かれています。

組織と広がり

- 浄土真宗は「真宗十派」と呼ばれる複数の宗派に分かれており、とくに西本願寺(本願寺派)と東本願寺(大谷派)が最大勢力です。

- 日本国内の寺院数は18,000以上、門徒(檀家)数も非常に多く、国内最大規模の仏教勢力となっています。

生活の中の浄土真宗

- 浄土真宗の信仰は、日々の生活の中で「阿弥陀如来の慈悲を聞き、念仏を称え、感謝と反省の心で生きる」ことに重きを置いています。

- 「自力」にこだわらず、「ありのままの自分がすでに救われている」という安心感の中で生きることができると説かれています。

- 浄土真宗は、「阿弥陀如来の本願」にすべてをゆだね、念仏を称えることで誰もが平等に救われるという、他力本願の教えを徹底した宗派です。修行や戒律にとらわれず、信心と感謝の心で日々を生きる道を示しています。